- 乳がん術後も、あなたらしく健やかに

- 術後の定期健診

- セルフチェック方法

- 術後生活の経過とアドバイス

- ホルモン療法

- リンパ浮腫ケア

- 精神的なサポート

- 再発予防のための食事、運動

- 乳がん治療に関する用語説明

- よくある質問

乳がん術後も、あなたらしく健やかに

神戸三宮のTAKAYO乳腺クリニックでは、乳がんの術後ケアを、単なる経過観察と捉えるのではなく、患者様お一人おひとりの「健やかさ」「美しさ」「自分らしさ」を支える大切なプロセスと考えています。

神戸三宮のTAKAYO乳腺クリニックでは、乳がんの術後ケアを、単なる経過観察と捉えるのではなく、患者様お一人おひとりの「健やかさ」「美しさ」「自分らしさ」を支える大切なプロセスと考えています。

私たちは、再発予防・健康維持・心のケアを包括的にサポートし、術後も前向きに人生を歩んでいただけるようお手伝いします。また、乳がんの予防啓発にも力を入れており、「ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣)」を推奨しながら、日々の小さな気づきを大切にすることで、健やかな未来を守ることを目指しています。

当クリニックの術後フォローアップでは、医学的な管理にとどまらず、患者様が安心して生活できるようトータルサポートを提供します。専門的な用語が分からない、日常生活での注意点が知りたい…そんな疑問にも丁寧にお答えします。

術後の定期健診

乳がん手術後、身体の状態を確認するため、定期的な検診が必要です。

術後5年は、3~6か月ごとの検診を、5年目以降は半年〜1年毎の検診を10年目まで受けていただくことをお勧めします。

検診内容には、問診、視診・触診、血液検査、血液検査(腫瘍マーカー)、マンモグラフィ、乳房超音波検査などが含まれ、必要に応じて追加の検査を行います。術後10年が経過した場合、ほぼ完治と判断されますが、手術を受けていない対側の乳房も1年に1回の検診をお勧めします。さらに、毎月のセルフチェックを継続することが重要です。

セルフチェック方法

乳がんは体の表面近くにできるため、セルフチェックで見つけられる可能性があります。そのため、日頃から乳房の状態を定期的に確認しましょう。

閉経前の場合は、月経後1週間~10日後にセルフチェックを行い、閉経後の方は毎月固定の日に行い、習慣化しましょう。日々乳房の状態を把握しておくことで、微妙な変化に気づきやすくなります。

万が一、変化や異常を感じた場合は、速やかに乳腺外科や乳腺科、乳腺内分泌外科などの専門医に受診しましょう。

ただし、このセルフチェックは診断の代替となりません。異常を感じなくても不安な場合は、必ず医療機関に相談してください。

セルフチェック時にこのような症状がないか確認しましょう

- 乳房に変形や左右差が見られないか

- しこりを触れなかったか

- ひきつれが起きていないか

- えくぼのような凹みがないか

- 皮膚にただれがないか

- 乳頭から出血や異常な分泌物が出なかったか

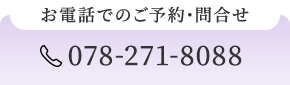

お風呂に入る前には鏡の前でチェック

1両腕を下げた状態

両腕を下げた状態で、乳房や乳首の状態を見ます。

2両腕を高く上げた状態

両腕を高く持ち上げた状態で、正面・側面・斜めから乳房を見てみましょう。

3乳頭を摘まんでみる

乳頭を軽く摘まんで、血液のような分泌液が出ないかチェックしましょう。

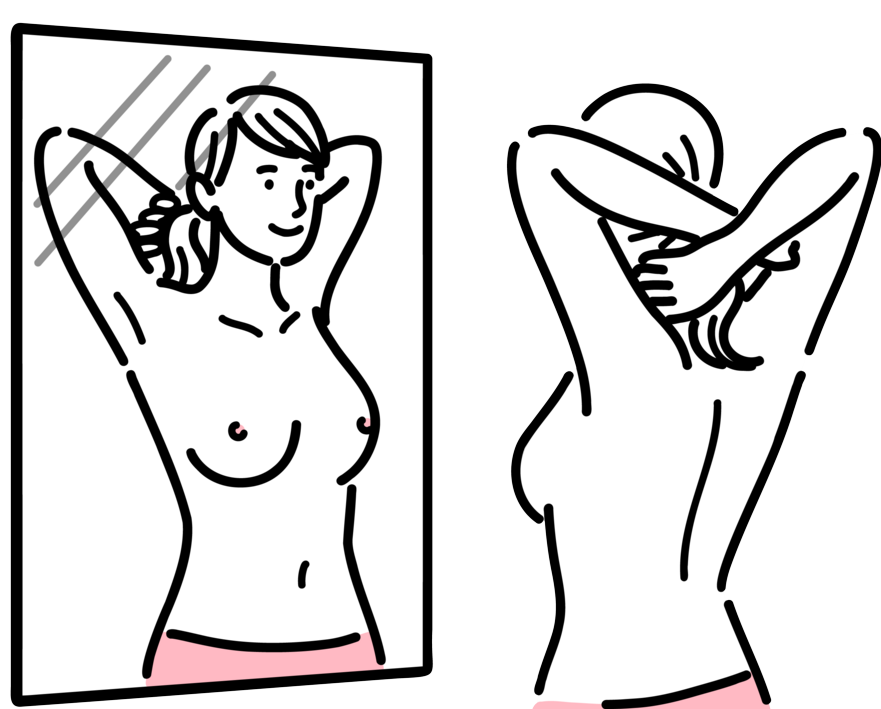

お風呂に入りながら行えるチェック

肌の凹凸が確認できるよう、手に石鹸やボディソープをつけ、滑りやすくしておきましょう。

1腕を上げる

腕を上げ、乳房の表面に渦巻き状になぞり、しこりや腫れなどがないか確認しましょう。

2リンパ節の腫れがないかチェック

指をそろえて脇の下に差し入れ、リンパ節の腫れがないかチェックしましょう。

横になりながら行えるチェック法

仰向けに横になります(肩の下に薄いクッションなどを敷くとセルフチェックしやすくなります)。

1腕を上げる

腕を上げ、指の腹を使いながら乳房の内側半分を軽く押してみましょう。

2指の腹で圧迫する

腕を下ろし、指の腹を使いながら軽く乳房の外側半分を押してみましょう。

3脇の下に手を入れる

脇の下に手を入れ、しこりがないか指の腹で触ってチェックしましょう。

術後生活の経過とアドバイス

手術直後

- 医師の指示に従い、指定された時間までベッドで安静に過ごしてください。

- 手術当日は、全身麻酔の影響があるため、食事は控えることが多いです。

- 手術後の経過に応じて、以下の許可が順次でます。

● 離床(少しずつ日常の活動を再開)

● シャワー浴 - 離床(少しずつ日常の活動を再開)

- 体内に「ドレーン」と呼ばれる管を挿入することがあります。これにより、手術部位にたまる血液やリンパ液を排出します。

● ドレーンの排液量が十分に少なくなったら、管を取り除きます。

● それまでは、歩行やシャワー時も含め、ドレーンが取り付けられた状態で過ごします。

退院直後

- 通常の生活をほぼ再開できますが、以下の点に注意してください。

● 激しい運動は避ける。

● 無理のない範囲で家事を行う。

● 生活上の問題が生じた場合は、がん相談支援センターに相談する。 - 車や自転車の運転について

● 長時間の運転は避ける。

● 自転車は、手でブレーキをしっかり握れるか確認してから利用する。 - 市販薬や常備薬の服用について

● 風邪薬や鎮痛剤、サプリメントの使用は、主治医や看護師に相談する。 - ワクチン接種について

● 免疫力が低下している可能性があるため、接種時期は医師と相談する。

● 各種ワクチンは、手術を受けた腕ではなく、反対の腕での接種が望ましい。

退院後の生活

- 身の回りの世話はほぼ自分でできるようになっていますが、以下の点に注意してください。

● 運動の開始時期については、医師に相談する。 - 退院時の傷の状態について

● 保護された透明なテープで覆われている場合がある。

● 透明なテープが剥がされ、別のテープが貼られている場合がある。

● ガーゼが当てられている場合もある。 - 傷口を基本的に濡らさないように注意してください。

- 疾患の状態によって処置方法が異なるため、退院時に主治医に確認してください。

- 万が一、異常が見られる場合は、速やかに医療機関に相談してください。

ホルモン療法

ホルモン療法は、乳がん治療における重要な薬物療法の1つです。内分泌療法とも言います。術後の補助療法として再発予防の目的で使用されるほか、再発乳がんの治療にも用いられます。

ホルモン療法は、乳がん治療における重要な薬物療法の1つです。内分泌療法とも言います。術後の補助療法として再発予防の目的で使用されるほか、再発乳がんの治療にも用いられます。

乳がんの約60~70%は女性ホルモン感受性があり、ホルモン療法はその働きを抑えることで再発や進行を防ぎます。

そして乳がんには、エストロゲンによって増殖するタイプと、エストロゲンに依存しないタイプがあります。ホルモン療法は、エストロゲン依存性の乳がんに対して効果を発揮します。乳がんがエストロゲンに感受性があるかどうかは、免疫染色法を用いてER(エストロゲン受容体)やPR(プロゲステロン受容体)の有無を調べることで判断されます。感受性が認められる乳がんに対しては、ホルモン療法が有効とされます。

ホルモン療法の種類

ホルモン療法薬には「抗エストロゲン薬」「LH-RHアゴニスト剤」「アロマターゼ阻害剤」があります。これらは抗がん剤よりも穏やかな作用を持ち、副作用が現れにくいのが特徴です。

通常は、ホルモン療法薬を使用してエストロゲンの生成を阻害したり、エストロゲンが受容体と結合するのをブロックすることで、がん細胞の増殖を制御します。卵巣を摘出する手術も1つの治療法になります。

ホルモン療法は、ホルモン感受性乳がんの手術後補助療法や進行・再発乳がんの治療として行います。がん細胞のホルモン受容体の量を調べることで、ホルモン療法の効果が期待できるかどうかがわかります。

抗エストロゲン薬

抗エストロゲン剤は、主にホルモン受容体陽性の閉経前乳がんの治療に用いられる内服薬です。乳がん増殖を促す女性ホルモンがエストロゲン受容体に結合するのをブロックし、乳がん細胞の増殖を抑制します。閉経後の方でも使用する場合があります。

術後補助療法として5年~10年間の投与が行われますが、治療法や投与期間は患者様の状況に応じて異なります。

LH-RHアゴニスト製剤

LH-RHアゴニスト製剤は、ホルモン受容体陽性の乳がんの治療に用いられる注射薬です。閉経後は卵巣からのエストロゲン分泌を抑制し、ホルモン依存性乳がんの増殖を抑える作用があります。この薬は卵巣でのエストロゲン生成を促す下垂体ホルモンの働きをブロックし、卵巣のエストロゲン産生を低下させるという仕組みで効果を発揮します。通常、4週、12週、または24週ごとに皮下注射を行います。治療中は月経が止まることがありますが、使用を中止すればほとんどの場合回復します。

また、治療効果を高めるため、抗エストロゲン剤との併用が標準的な治療法の1つとされています。

術後補助療法としての投与期間は一般的に2~5年です。

アロマターゼ阻害薬

アロマターゼ阻害剤は、ホルモン受容体陽性の乳がんの治療に用いられる内服薬です。閉経後は卵巣の機能が低下し、エストロゲンは主に副腎から分泌された男性ホルモンをもとに、脂肪組織などで作られます。この薬は、男性ホルモンからエストロゲンを生成するのに必要な酵素であるアロマターゼの働きを抑えることで、体内のエストロゲン量を減少させ、乳がんの増殖を抑制します。

術後補助療法として、5年~10年間投与されたり、抗エストロゲン薬を2~3年使用した後に切り替えることもあります。

ホルモン療法の流れ

乳がんのホルモン療法は外来通院で行うことが可能です。抗エストロゲン剤やアロマターゼ阻害剤は内服薬として毎日服用し、LH-RHアゴニスト製剤は4週、12週、または24週ごとに注射で投与されます。治療期間は、抗エストロゲン剤やアロマターゼ阻害剤が5年以上、LH-RHアゴニスト製剤が2~3年が一般的ですが、病状や年齢に応じて異なるため、詳しくは医師に相談してください。

乳がんは増殖が比較的ゆっくりであるため、術後5年以内の再発リスクが高い期間は、3~6か月ごとに定期検診を受けることが推奨されます。問診、視診・触診、血液検査、腫瘍マーカー検査、マンモグラフィ、乳房超音波検査などを行い、必要に応じて追加の検査を実施します。

術後10年間は半年から1年ごとの検診が望ましいです。術後6年~10年を経過した場合、ほぼ完治とみなされますが、未手術の対側乳房については1年に1回の検診を継続してください。

ホルモン療法の副作用

エストロゲンは女性の健康に重要なホルモンですが、ホルモン療法ではその分泌や作用を抑えるため、副作用として更年期様症状などのトラブルが現れることがあります。症状でお悩みの際は、かかりつけの医師や薬剤師に相談しましょう。

さらに、コレステロールが溜まりやすくなって体重が増加しやすくなります。術後の運動不足やストレスによる過食を避け、適度な運動を取り入れましょう。

さらに、骨量の低下により骨粗鬆症が発症するリスクも伴います。長期治療の場合は定期的に骨密度検査を受け、骨の健康状態を確認することが大切です。

リンパ浮腫ケア

乳がんの手術でわきのリンパ節を全て摘出した場合、手術や放射線治療の影響で、リンパ液の流れが妨げられ、リンパ浮腫が生じることがあります。

乳がんの手術でわきのリンパ節を全て摘出した場合、手術や放射線治療の影響で、リンパ液の流れが妨げられ、リンパ浮腫が生じることがあります。

リンパ浮腫は、手術を受けた側の腕や手が腫れるもので、放置すると、腫れが引かずに象の足のように硬くなったり、蜂窩織炎の原因になったりします。リンパ浮腫の症状が現れた場合は、適切な圧迫療法やリハビリテーションを行い、進行を遅らせることがとても大切です。

リンパ浮腫を予防するためには、患部への過度な圧力や怪我を避けること、体重を増やさないことが重要です。早期の発見と対処が大切ですので、「腕が腫れているかも」と感じた場合は、ご相談ください。

当クリニックでは、リンパ浮腫に対して、セルフケアの指導、弾性スリーブの着用アドバイスなどを提供しております。

用手的リンパドレナージ

手技によりリンパの流れを促進する専門的なマッサージ法です。

圧迫療法

弾性スリーブやグローブ、そして弾性包帯を用いて圧迫します。

弾性スリーブや弾性包帯の費用は、療養費の支給対象になります。

運動療法

圧迫しながら運動し、リンパの流れを促しましょう。

スキンケア

低刺激石けんや保湿剤を使ってスキンケアしましょう。皮膚の清潔・保湿を心がけることは感染予防にも有効です。

精神的なサポート

乳がん治療の一番大事な目的は完治ですが、がん治療だけでなく、メンタルケアもとても重要です。

乳がん治療の一番大事な目的は完治ですが、がん治療だけでなく、メンタルケアもとても重要です。

再発予防のための食事、運動

適正体重を維持

乳がん再発予防には、適正な体重の維持が重要です。過度な肥満は再発リスクを高めるため、体重管理を心がけましょう。体重コントロールには運動よりも食事の改善が効果的とされており、6か月の運動で体重が約2%減少するのに対し、食事改善では約8%の減少が期待できます。

また、BMIは体格を表す数値で、21~25未満の範囲を目指すのが理想的です。痩せすぎや太りすぎは乳がんだけでなく、他の疾患リスクも高めるため注意が必要です。特に肥満の方は食習慣を見直し、食事に気を配ることで体重を効果的にコントロールできます。

運動はできても週に2~3回程度ですが、食事の調整は、週21回も行えます。例えば、1時間のウォーキングとエクレア1個(約250kcal)のカロリーがほぼ同じであることからも、食事管理の重要性がわかります。

日常生活に適度な運動を取り入れるとともに、食事を見直して健康な体重を維持しましょう。

栄養バランスを整える

食事のバランスを保つためには、主食、主菜、副菜をバランスよく摂取することが重要です。主食はエネルギー源となる炭水化物、主菜は筋肉の維持に必要なたんぱく質を含む食品を選びましょう。野菜だけの食事はたんぱく質が不足し、筋肉量が減る原因になるため、注意が必要です。例えば、豚肉は体力向上や筋肉量の維持に役立つたんぱく質を含みます。豚ロース薄切り80gが適量です。

また、厳しすぎるダイエットは脂肪と共に体力や筋肉量も落としてしまい、リバウンドしやすくなることがあります。効率よく体力を向上させるためには、バランスの取れた食事と運動を組み合わせることが大切です。

低カロリーながら満足感のあるメニューとして、キャベツの浅漬けやフルーツサラダを取り入れると、野菜と果物を豊富に摂取できます。忙しい場合は、調理の手間を減らす工夫をしながらバランスの良い食事を心がけましょう。

こまめな運動

運動には大きなメリットがあります。乳がん再発と死亡リスクの低下が期待され、運動量が多い方は少ない方に比べ再発リスクが低くなります。週に150分程度の運動が推奨されます。

加えて、疲れにくい体作りにも期待できます。運動により持久力が向上すると、肩の可動域も改善され、日常生活が楽になります。

さらに、運動はメンタルヘルスの向上にも役立ち、不安感が和らぎ気分転換にもなります。ウォーキングやヨガなどは特におすすめです。ただし、体調が悪い場合や副作用が強い場合、また放射線治療中の水泳などは避けるべきです。運動を始める際には、必ず主治医に相談してください。

乳がん治療に関する用語説明

乳がん術後の患者様が安心して治療を継続できるよう、専門用語をわかりやすく解説いたします。

医療現場ではさまざまな専門用語が使われますが、それらを正しく理解することで、ご自身の治療について深く知り、前向きに向き合うことができます。

わからないことがあれば、遠慮なくスタッフにお尋ねください。患者様お一人おひとりに合わせた丁寧な説明と、心のケアも含めた総合的なサポートを提供しています。

乳がんのタイプについて

非浸潤性乳管がん(非浸潤がん)(DCIS)

乳管の内側にとどまっているがんです。「0期がん」とも呼ばれ、周囲の組織に広がっていない初期段階の状態です。適切な治療により完治が期待できるタイプです。

浸潤性乳管がん(浸潤がん)

乳管の内側から乳管の壁を破り、乳管の外へ広がり、周囲の組織に浸潤しているがんです。乳がん全体の約70〜80%を占める最も一般的なタイプです。

浸潤性小葉がん

乳腺小葉から発生し、周囲の組織に広がったがんです。しこりとして見つかりにくく、マンモグラフィでも写りにくいことがあります。

サブタイプ(がんの性質)

ホルモン受容体陽性(エストロゲン(ER)陽性・プロゲステロン(PgR)陽性)

がん細胞の表面に女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)の受容体があるタイプです。ホルモン治療が効果的です。

HER2陽性

がん細胞の表面にHER2という特殊なたんぱく質が多く存在するタイプです。成長が速い傾向がありますが、HER2を標的とした治療薬(抗HER2薬)が効果的です。

トリプルネガティブ

ホルモン受容体(ER・PgR)とHER2がいずれも陰性のタイプです。ホルモン療法や抗HER2薬が効かないため、主に化学療法で治療します。

病期(ステージ)について

ステージ0

非浸潤がんの状態で、がん細胞が発生した場所にとどまっています。

ステージI

腫瘍の大きさが2cm以下で、リンパ節への転移がないか、ごく小さな転移があります。

ステージII

腫瘍が2〜5cmで、リンパ節への転移がある場合もあります。また、腫瘍が5cm以下でリンパ節への転移がない場合もこのステージになります。

ステージIII

腫瘍が大きく、胸壁や皮膚に広がっている、または多数のリンパ節に転移している状態です。

ステージIV

他の臓器(肺、肝臓、骨、脳など)に転移が見られる状態です。

治療に関する用語

乳房温存手術

がんとその周囲の組織のみを切除し、乳房の大部分を残す手術です。比較的小さながんに対して行われることが多く、手術後に放射線治療を組み合わせることが一般的です。

乳房切除術

乳房全体を切除する手術です。がんの広がりのある場合、がんが大きい場合や、多発している場合などに選択されます。

センチネルリンパ節生検

がん細胞が最初に到達すると考えられるリンパ節(見張りリンパ節)を調べる検査です。センチネルリンパ節に転移がない場合、または、転移があってもごく小さな転移(微小転移)の場合は、腋窩リンパ節郭清を省略します。

腋窩リンパ節郭清

腋の下のリンパ節を全て切除する手術です。リンパ節に転移がある場合に行われます。

ホルモン療法

ホルモン受容体陽性の乳がんに対して、女性ホルモンの働きを抑える治療です。タモキシフェンやアロマターゼ阻害剤などが使われます。

化学療法(抗がん剤治療)

がん細胞を攻撃する薬を使用する治療法です。手術前(術前化学療法)や手術後(術後補助化学療法)に行われることがあります。

分子標的薬

がん細胞の特定の分子や経路を標的とする薬剤です。HER2陽性乳がんに対するトラスツズマブ(ハーセプチン)などが代表的です。

放射線治療

高エネルギーのX線などを使って、がん細胞を死滅させる治療法です。乳房温存術後の局所再発防止のためや腋窩リンパ節郭清後リンパ節再発防止のためなどに行います。

再発・転移に関する用語

局所再発

手術で切除した部位やその近くに再びがんが出現することです。

遠隔転移

がん細胞が血液やリンパ液の流れに乗って、体の離れた部位(骨、肺、肝臓、脳など)に到達し、そこでがんの巣を作ることです。

無病生存率

がんの治療後に再発や転移なく生存している人の割合です。

全生存率

がんと診断された後、一定期間生存している人の割合です。

よくある質問

乳がん術後にやってはいけないことはありますか?

乳がんの手術後は、傷の回復を妨げたり、リンパ浮腫のリスクを高めるような行動を避けることが大切です。特に、術側の腕を過度に使うことは控え、重い荷物を持つことや激しい運動は医師の指示に従って再開しましょう。また、術側の腕での採血や血圧測定は、リンパの流れに影響を与える可能性があるため、できるだけ避けるのが望ましいです。

喫煙は傷の治りを遅くし、がんの再発リスクを高める可能性があるため、禁煙をおすすめします。

乳がん術後の痛みはいつまで続くのでしょうか?

乳がんの術後の痛みの程度や持続期間には個人差がありますが、一般的には2週間から1か月ほどで落ち着くことが多いです。手術直後は、傷口の痛みや引きつれ感を感じることがありますが、時間とともに軽減します。ただし、一部の方は、術後数か月から1年以上にわたってピリピリした痛みや違和感(神経痛)を感じることがあります。

乳がんの術後、どんな下着がいいですか?

乳がん手術後は、傷口に負担をかけず、快適に過ごせる下着を選ぶことが大切です。ワイヤー入りのブラジャーは傷口を刺激する可能性があるため、ノンワイヤーブラを選ぶと良いでしょう。前開きのブラジャーは、腕を大きく動かさずに着脱できるため、特に術後の早い段階で便利です。

また、肌に優しいコットン素材の下着を選ぶことで、傷口の違和感を軽減できます。全摘手術を受けた方は、乳房パッドが入るブラジャーや、医療用補正具を活用することもおすすめです。

乳がんの術後、気持ちが落ち込みます。メンタルと関係はあるのでしょうか?

乳がんの手術後に気持ちが落ち込むことは珍しくありません。ホルモン療法による影響で、更年期症状のような気分の変化が起こることがあり、また、手術による身体の変化や、がんの再発に対する不安も精神的な負担となることがあります。

気分の落ち込みが続く場合は、身近な人に相談したり、患者会に参加してみたり、 専門医のカウンセリングを受けるのも一つの方法です。

乳がんの術後のスキンケアではぜ保湿が大切なのでしょうか。

乳がんの手術後や放射線治療を受けた皮膚は、乾燥しやすく刺激に敏感になるためです。 皮膚が乾燥するとしないように、こまめに保湿剤を使用して、皮膚をよい状態に保つようにしましょう。また、放射線治療を受けた方は、皮膚が炎症を起こしやすくなるため、低刺激の保湿クリームやローションをこまめに塗ることをおすすめします。入浴後、まだ肌が湿っているうちに保湿すると、より効果的です。

乳がんの術後はいつから飲酒できますか?

飲酒の再開時期は、術後の回復状況や治療内容によって異なりますが、基本的には術後2週間以降が目安とされています。手術直後の飲酒は、傷の治癒を遅らせる可能性があるため控えましょう。

また、抗がん剤治療やホルモン療法を受けている方は、肝臓への負担や治療効果への影響を考慮し、主治医と相談した上で飲酒の可否を判断することが大切です。適量(ビールなら350ml程度、ワインならグラス1杯程度)を守ることをおすすめします。

自分でできるリンパ浮腫の予防と対策はありますか?

リンパ浮腫は、リンパの流れが滞ることで腕や手がむくむ状態です。予防のためには、適度な運動と生活習慣の工夫が重要です。

日常生活では、長時間同じ姿勢を避け、適度に腕を動かすようにしましょう。ただし、重い荷物を持つことや、強く腕を圧迫する衣類は避けた方がよいです。腕や肩をゆっくりと動かすストレッチを取り入れることで、リンパの流れを促進できます。

また、リンパドレナージと呼ばれるマッサージも有効ですが、自己流で行うのではなく、医師や理学療法士の指導を受けることが望ましいです。