女性ホルモンの影響で起こる良性の乳腺疾患

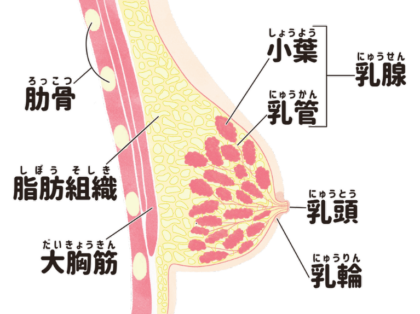

乳腺は女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)の影響を受けやすい組織であり、ホルモンバランスの変化によってさまざまな症状が現れることがあります。

乳腺は女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)の影響を受けやすい組織であり、ホルモンバランスの変化によってさまざまな症状が現れることがあります。

乳腺症

「乳腺症」は、30~50代の女性に多く見られるもので、女性ホルモンのバランスが乱れることによって引き起こされます。

主な症状は乳房の張り、しこり、圧痛などで、基本的には経過観察となります。

乳腺嚢胞

「嚢胞」とは、中に分泌物が溜まって袋状になったもので、「乳腺嚢胞」とは、乳腺にできた嚢胞です。乳腺嚢胞では、乳腺組織の一部が袋状に変化し、内部に液体が溜まります。

治療が必要となることはめったにありません。

乳腺症・乳腺嚢胞の症状

乳腺症

乳房の痛み、違和感、しこり、張っているような感覚、乳頭分泌などが挙げられます。乳腺症の痛みや違和感は、生理前に強くなり、生理が始まると軽減することが多いです。乳腺症のしこりは、両方の乳房に見られ、触ってもしこりがはっきりと触れられないという特徴があります。

乳頭分泌は、透明、淡黄色、白色の分泌物が見られます。このような色の分泌物はあまり心配しなくても問題ありません。

乳腺嚢胞

柔らかいコロコロとしたしこりを触れることがあります。

嚢胞内の水分は増したり減ったりすることがあり、自然に消退することもあります。

乳腺症・乳腺嚢胞の原因

乳腺症

女性ホルモン(エストロゲン)のバランスの変化です。

このような女性ホルモンのバランスの乱れは、10代~20代の若年層よりも30代以降に起こりやすいです。特に、生理前などに多く見られる傾向があります。閉経後は発症率が下がっていきます。

乳腺嚢胞

乳腺嚢胞が生じる原因は、現時点でははっきりとわかっていません。以下の要因が相互に関連し合って発生する可能性があるとされています。

- 女性ホルモンの影響: エストロゲンとプロゲステロンのバランスが乱れることで発生する可能性が示唆されています。

- 乳管の閉塞・拡張

-

加齢による乳腺の変化

これらの要因が組み合わさり、乳腺嚢胞の形成につな繋がるのではないかとされています。

乳腺症・乳腺嚢胞の検査

視触診、マンモグラフィー、超音波検査などを行い、必要に応じて、細胞診や針生検などの検査を行います。

視触診、マンモグラフィー、超音波検査などを行い、必要に応じて、細胞診や針生検などの検査を行います。

乳腺症・乳腺嚢胞の治療

乳腺症

積極的な治療は不要です。

乳腺嚢胞

基本的に治療は不要です。

嚢胞は自然に縮小または消失することもあります。

受診の目安

乳腺症

- 痛みが強く、改善しない場合

- しこりがだんだん大きくなってくる場合

- 乳頭からの分泌物が増えてくる場合

- 不安が強い場合

乳腺嚢胞

- 嚢胞が大きくなり、痛みや圧迫感がある場合

- 検診で精密検査が必要と判断された場合

よくある質問

乳房のしこりが気になります。自分でできるチェック方法はありますか?

乳房の自己検診は、早期発見のために有効な手段です。入浴時などに、指の腹で優しく触れるように乳房全体をチェックしましょう。しこりの有無だけでなく、皮膚のへこみやただれ、乳頭からの分泌物などがないかどうかもチェックしましょう。

乳腺症の痛みは、月経周期と関係があるのでしょうか?

乳腺症の痛みは、ホルモンバランスの影響を受けやすく、月経前に痛みが強くなることが多いです。これは、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの変動が、乳腺組織に影響を与えるためです。

乳腺嚢胞は、針で刺して液体を抜いてもらうと治りますか?

乳腺嚢胞は、針で液体を抜くことで一時的に小さくなりますが、また元に戻ることがほとんどですので、液体を抜くことはあまり意味がありません。

乳腺症や乳腺嚢胞を改善するために、生活習慣で気を付けることはありますか?

バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、規則正しい生活習慣を心がけることが大切です。また、ストレスを溜め込まないように、リラックスできる時間を作りましょう。

乳腺症や乳腺嚢胞と診断された場合、定期的な検査は必要ですか?

基本的には定期的な検査は必要ありませんが、医師の指示に従ってください。

乳腺症や乳腺嚢胞は、閉経後に自然に治りますか?

乳腺症は、閉経後に女性ホルモンの分泌が減少することで、自然に症状が軽くなることがあります。乳腺嚢胞も、閉経後に小さくなることがあります。

乳腺症や乳腺嚢胞の治療に、漢方薬は効果がありますか?

漢方薬は、体質や症状に合わせて処方されるため、乳腺症の症状緩和に効果がある場合があります。漢方薬を希望する場合は、医師に相談し、適切な漢方薬を処方してもらいましょう。